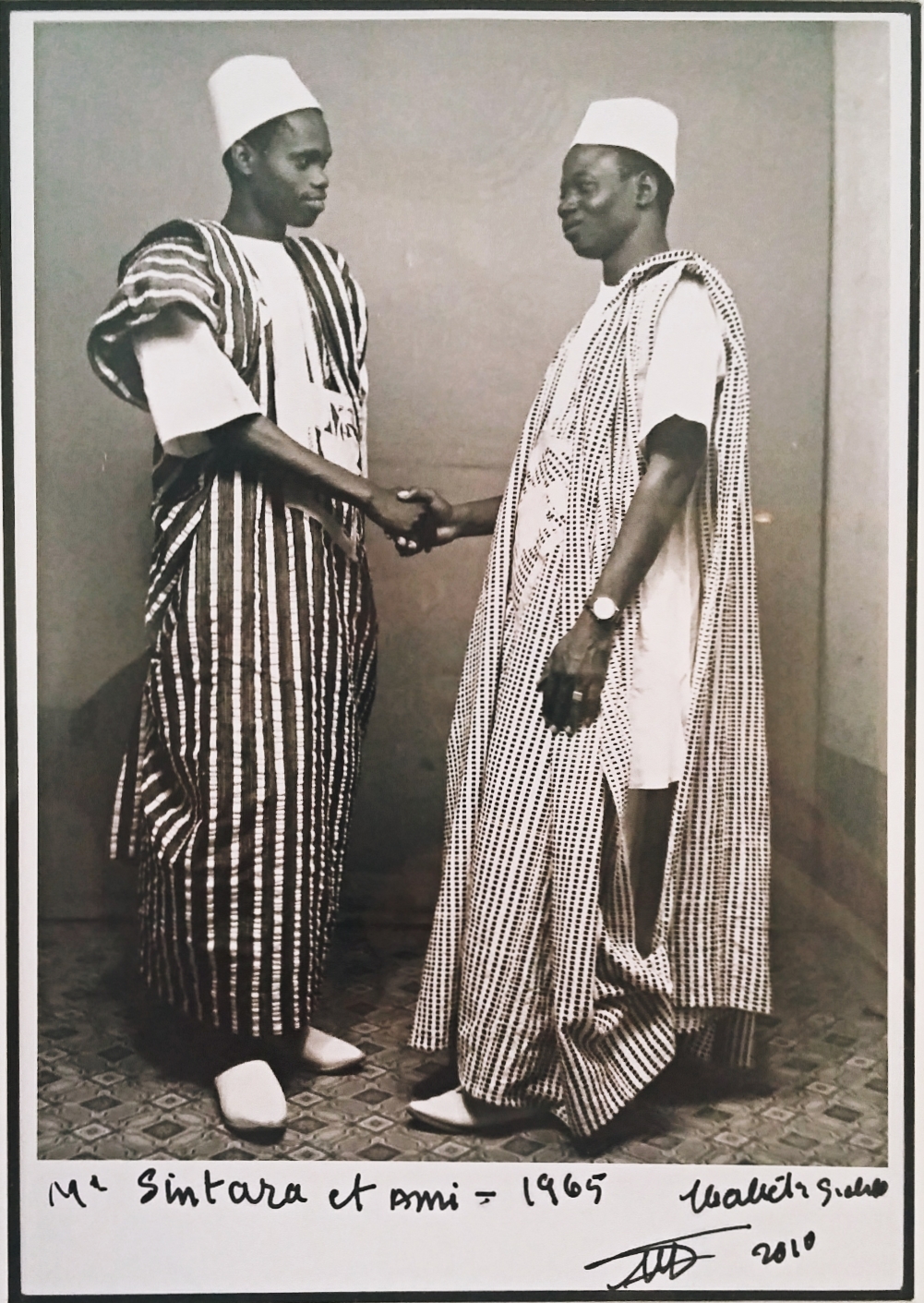

Clac-clic, Malick

Pour aller me faire tirer le portrait je prends un de ces vieux taxis jaunes tellement déglingués et troués que la route défile sous mes pieds. Le chauffeur, goguenard, ne sait pas où c’est. « Studio Malick ? hunh, hunh ? Bagadadji ? Okay, on y va. » On trouvera bien. C’est Bamako. Sous la chaleur, en plein cœur de la ville, seul un tout petit écriteau signale ta présence, mais les murs peints de bandes noires-blanches ne laissent aucun doute. C’est bien là. On entre sans cérémonie, par la porte grande ouverte, non sans avoir inondé de « n’baaaa » le vieux assis devant chez toi, sur sa chaise fils de plastique multicolores, sous le petit manguier réglementaire. Dans ton antre, dans ton repère, il fait noir et poussiéreux, mais il règne cette atmosphère tranquille et sereine, bien loin du tumulte de la ville, et on a envie de s’y installer.

Sur les murs, des étagères pleines de vieux Leica dans un désordre bien à toi, m’accueillent et m’attirent, et puis des piles de photos de toutes sortes, des posters et les murs en tissus. Tu es là, un peu courbé sur ta canne, souriant au visiteur qui vient troubler ta paisible retraite. Tu vois Malick, tes yeux t’ont trahis, mais ton cœur n’a jamais cessé de voir. Et tu m’as rappelé, si justement, que le photographe voit le monde avec son cœur, et c’est pour cela que ses yeux savent capturer l’instant magique.

Il y a juste un petit tabouret, un trépied, et la tenture du sol au plafond. On pose et puis clac-clic, Malick, c’est dans la boite. Magique !

Tu vois Malick, tu as reçu les plus beaux prix, à Venise ou je ne sais où encore, de ces endroits où môme, tu ne devais même pas rêver d’aller. Tu as été exposé par Cartier ou à New York. Mais toi Malick, le petit peul du pays mandingue, le Sidibé de ton village de savane, tu es resté toute ta vie Sidibé, le voisin du quartier, celui qui boit le thé sous le manguier et qu’on salue longuement de « somogow be di ». Pas de star, pas de paillette, pas de grosse tête pour le grand Sidibé du quartier. Une porte grande ouverte, des ombres et de la lumière, de la poussière, du thé, et ton regard acéré. Et le petit clac-clic, Malick, de ton appareil magique.

Toi, c’était ton studio de Bamako, inchangé, avec ses bandes noires-blanches et tes personnages gentiment sixties. Tu te prêtais au jeu, jusqu’au bout, pour parfaire la mise en scène et déclencher la boite magique. Clac-clic, Malick. Et puis un titre pour l’image, Malick, toujours bien trouvé. « Reviens dans trois jours, tu me payeras après, eh oui, si tu es satisfait ». On est allé fouiller ensemble, Malick, tes étagères. Ta caverne d’Ali Baba, ton coffre-fort ouvert aux vents. Et plus tu me trouvais sympathique, plus tu montais dans les étages. Les plus chanceux, comme moi, ou ceux qui avaient touchés ton cœur, avaient droit à l’ultime étage, et dans une vieille chemise en carton, après avoir soufflé la poussière, tu dévoilais tes trésors anciens, les plus précieux. On discutait un peu, pour la forme, pour le plaisir, pour le Mali, mais cela n’avait pas de prix.

Clac-clic, merci Malick, je n’oublie pas ton sourire malice, sur ta canne, courbé. Tes yeux nous manqueront Malick, et le bruit du clac-clic de ta boîte magique. Mais tu nous as laissé ton cœur, Malick, et tous ces déclics, ces images accrochées à nos murs, juste au-dessus de ta signature.

Tu disais :

Je crois que la photo est la meilleure façon de vivre après la mort.

Allah t’a entendu grand-père. Tu n’es pas vraiment mort. Clac. Clic. Malick.